こんにちは。

総合治療院ハレノヒ、院長の有水です。

今年も梅雨が明け暑い日が続きますが、みなさまの体調はいかがでしょうか、、、

今年も夏の感謝祭を開催しております!!

※期間は7月1日~31日までの1ヶ月間

この期間中にプリペイド、回数券がお得に購入できます。

この機会に是非お買い求めください!!

毎回恒例のくじで景品ゲットもありますのでご来店お待ちしております。

【8月のお盆休みのお知らせ】

今年は休まず営業します。(通常営業)

ご予約お待ちしております。

ハレノヒではインスタ投稿を行っています😁

ハレノヒ公式 @chiryoin_harenihi

ハレノヒ妊活 @harenohi_ninkatsu

有水院長 @arimizu_harenohi

長谷川先生 @ikuyo_harenohi

是非フォロー・いいね!お願いします✨

こんにちは。

院内スタッフの長谷川育代です😊

先日、豊橋市が実施している不妊治療の助成金についてお知らせしました。

今日は豊橋市以外のハレノヒ周辺の自治体助成金についてご紹介していきます。

ここでは簡単に分かりやすく記載しておりますので、詳細については必ず各自治体のHPをご確認ください。

《豊川市》

【対象】体外受精・顕微授精を初めて受ける方

【補助金額】上限15万円

【補助回数】1回のみ

【申請期限】治療が終了した日(妊娠判定の日、妊娠の有無は問いません)から半年後の月末まで

【申請場所】豊川市保健センター

詳細はこちら「豊川市 不妊治療費補助事業のご案内」

《田原市》

【対象】

・特定不妊治療(保険適用分の体外受精・顕微授精・胚移植)

・先進医療(タイムプラス・IMDIのみ対象)

【補助金額】1回の治療について上限15万円

【補助回数】

妻の年齢が40歳未満 通算6回

妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回

【申請期限】治療が終了した日から1年以内

【申請場所】

健康課(田原市役所内)・健康課(あつみライフランド)

詳細はこちら「田原市 特定不妊治療費等の助成」

《新城市》

※今年の内容は見つけられませんでしたので、昨年の内容を掲載しておきます。必要な方は自治体にお問い合わせください。

【対象】一般不妊治療(体外受精・顕微授精・先進医療等は対象外)

【補助金額】自己負担額の2分の1以内の額で上限7万円

【申請期間】令和6年3月から令和7年2月までの自己負担額を令和7年3月21日までに申請

【申請場所】新城市健康福祉部こども家庭センター

詳細はこちら「新城市 一般不妊治療費助成事業」

《蒲郡市》

【対象】一般不妊治療および特定不妊治療(男性不妊および先進医療を含む体外受精・顕微授精)

【補助金額】

・一般不妊治療:自己負担額の2分の1以内で上限5万円

・特定不妊治療:

①保険診療範囲内 1回の治療につき自己負担額の2分の1以内で上限10万円

②保険診療範囲外 1回の治療につき自己負担額で上限30万円

【申請期限】

・一般不妊治療:令和7年3月から令和8年2月までの診療分は令和8年3月31日まで

・特定不妊治療:治療終了月が令和7年3月から令和8年2月までの診療分を令和8年3月31日まで

【申請場所】蒲郡市保健医療センター

詳細はこちら「蒲郡市保健医療センター 不妊治療費助成制度」

《湖西市》

【対象】体外受精・顕微授精・男性不妊治療

【補助金額】1回の治療につき上限10万円

【補助回数】

妻の年齢が40歳未満の場合 通算6回

妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 通算3回

【申請期限】治療終了日から90日以内

【申請場所】こども未来課子育て応援係

詳細はこちら「湖西市 特定不妊治療費補助金交付について」

※静岡県では、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用の一部を助成する制度もあります。

湖西市にお住まいの方はこの制度も適応されると思いますのでご確認ください。

詳細はこちら「静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内」

お子様を望むみなさまの負担が少しでも軽減されること、必要な方に情報が届くことを願っています✨

情報は2025年6月20日現在のものです。

こんにちは。

院内スタッフの長谷川育代です😊

先日、去年1年間に生まれた日本人の子供の数は68万6000人余りとなり統計を取り始めて以降初めて70万人を下ったこと、また出生率は1.15となりこちらもこれまでで最も低くなっていることが話題となりました。

当院には妊活でご来院いただく方が多くいらっしゃいます。

この報道がされた時、お子様を望む方々の元に赤ちゃんが訪れてくれることは、ご本人達の望みという問題だけではなく社会全体が取り組んでいく課題なのだと感じました。

お子様を望む方々が産みやすい環境が更に整うことを願ってやみません。

今日はご存知の方も多いとは思いますが、不妊治療に取り組んでいらっしゃる方々の経済的な負担が少しでも楽になるように、自治体が実施している医療費の助成についてお知らせします。

今回は豊橋市についてご紹介。

豊橋市では「生殖補助医療治療費補助金交付」として以下の制度が実施されています。

詳細については市役所のHPをご確認いただければと思いますが、分かりやすく要点だけをここにピックアップしておきます。

【対象】体外受精や顕微授精を実施されている方

【補助金額】自己負担のうち初回の治療は15万円、2回目以降は3万円を上限に補助

【補助回数】 40歳未満 1子ごと6回 40歳以上43歳未満 1子ごと3回

【申請期限】 治療が終了した日(妊娠判定の日、妊娠の有無は問いません)から半年以内

【申請場所】 豊橋市保健所(ほいっぷ) こども保険課

(2025年6月18日現在の情報です)

以前は初回だけの補助だったと思います。

こうした制度をみても、少しずついろいろなことが改善されていっているのを感じます。

豊橋市役所HP内該当ページのリンクを貼っておきますのでそちらから詳細はご確認ください。

豊橋市役所「生殖補助医療費治療医補助金交付」

お子様を望む皆様の心身の負担が少しでも軽減されていることを祈っています。

こんにちは、訪問鍼灸マッサージ担当の山本です。東海地方もいよいよ梅雨入りしてお休みの日にご自宅で過ごす時間が増えた方多いと思います。室内だとどうしても一日の総運動量が落ちて運動不足になる方が多いです。そうなると頭痛 肩こり 腰痛がでてくるので今日は自宅で簡単にできる、全身をほぐせるストレッチをいくつかご紹介します。どれも無理のない範囲で、呼吸を止めずに行ってください。

首のストレッチ

やり方

背筋を伸ばして座る。

右手で頭の左側を持ち、ゆっくり右に倒す。

そのまま 15〜20 秒キープ。

反対側も同様に行う。

肩・肩甲骨ストレッチ

やり方

両腕を前に伸ばし、手のひらを合わせる。

手を前に押し出し、肩甲骨を開くイメージで伸ばす。

15〜20 秒キープ。

背中・体側ストレッチ

やり方

両手を頭の上で組む。

体をゆっくり右に倒し、左側を伸ばす。

15〜20 秒キープして、反対側も同様に。

腰・お尻のストレッチ(仰向けでできる)

やり方

仰向けに寝て、右膝を立てる。

左手で右膝を持ち、体を左にひねる。

右肩が浮かないようにし、15〜20 秒キープ。

反対側も行う。

太もも裏ストレッチ(ハムストリングス)

やり方

仰向けで右足を上げ、両手で太もも裏を支える。

膝を伸ばせる範囲で伸ばし、15〜20 秒キープ。

反対側も行う。

どれも重要な筋肉に刺激をいれられるのでテレビを見ながらでも読書の合間にでも行って見て下さい。

整体・鍼灸での施術は豊橋市の総合治療院ハレノヒを是非お試しください。

こんにちは。マッサージ師の鈴原です。最近小林正観さんという方にすっかりはまって、もっぱらYouTube で講演を聞いています。タダなのが申し訳ないので本も1冊買いました。

小林正観さんは、よくありがとうという言葉の大切さを言われていて、1日1万回、気持ちを込めなくてもいいから、ありがとうを言うと良いと言われているので、私も車の運転中や家事をしている時などに繰り返し言うようにしています。

2週間程続けてみて感じたことは、ありがとうを言うと明るい気持ちになる、ということと、漠然とした不安は少なくなった、ということと、自分の周りは有り難いことだらけだと思うようになった、です。何もないのにありがとうを言うと、無意識にその理由を見付けようとするらしいです。なので、楽しい、嬉しい、有り難いと思うことが増えました。

ありがとうを言うと副交感神経が優位になり、リラックス出来るそうです。ありがとうを沢山言うと、身体の細胞が活性化されて、悪い所が修復されるらしいです。

人の身体は70%が水で出来ているそうです。水は周りのエネルギーや情報を敏感に吸収し、記憶する性質があるそうです。なので、ありがとうという言葉を常に言っていると、身体の中の水に伝わり、その言葉の良いエネルギーや波動を受け取って、病気が癒えたり、体調が良くなったりする、と言われていました。運気も上がりそうですね。

ありがとうをいっぱい言う、ということは難しくないですし、お金もかかりませんし、良い変化がいろいろ起こるのでお勧めですよ。神様も味方になって下さるそうです。

こんにちは。マッサージ師の鈴原です。

最近、小林正観という方のYouTube をよく観るのですが、その方がお勧めしている『2万5千回ありがとうを言う』にチャレンジを始めてみました。

ありがとうは、心を込めて言わなくてもよくて、ただありがとうと、ひたすら2万5千回言えばいいそうです。それだけの数を言うと、どっと涙が出て来て2時間位止まらないそうです。その後は、本当に心の底からありがとうを言えるようになるそうです。そして、何かとても良いこと、嬉しいこと、楽しいことがたくさん起こるそうです。

なんだか興味が湧いて始めたんですけど、1つ条件があって、不平、不満、愚痴、悪口、泣き言を言うとリセットされるそうです。激ムズです。自分はネガティブなことをあまり言わない方だと思っていましたが、無意識にめっちゃ言っていました。

心で思うのは多分オッケーなんです。心に湧いてくる感情や考えは勝手に湧いてくるもので、コントロールは出来ないらしいです。ただ口にしなければいいだけなんですけど、つい出てしまうんですよ。車の運転中とか。蚊を殺すのに失敗した時とか。天気予報が外れている時とか。“今自分が何を考えているのか”ということに向き合うことになりました。

もし世界や自分の中で起こることを少しも否定しないでいられるようになったら、見える世界が全く別物になってしまう気がします。

2万5千回ありがとうチャレンジはなかなか厳しそうですが、ありがとうという言葉はとても良いエネルギーを持っているらしく、いっぱい言うだけでも良い変化が起こるそうなので、気長に続けて行こうと思っています。

こんにちは。

ハレノヒ院長の有水です。

最近少しでけ交通事故の後遺症の方が来院する人が増えて来ました。

そこで少し解説させていただきます。

【交通事故後遺症とは】

交通事故は、たとえ軽い接触や追突であっても身体に大きな衝撃を与える可能性があります。事故直後は緊張や興奮によって痛みを感じにくいことがありますが、数日〜数週間経ってから痛みや違和感が現れるケースも少なくありません。こうした症状が長期間残ってしまうものを「交通事故後遺症」と呼びます。

もっとも一般的な後遺症が「むち打ち症(頚椎捻挫)」です。首が前後に強く振られることで、首周囲の筋肉や靭帯、神経などに損傷が生じ、痛み・こり・可動域の制限のほか、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴り・集中力低下など、さまざまな症状を引き起こします。また、事故の衝撃が腰や背中、骨盤、足に及ぶと、慢性的な腰痛、しびれ、足のだるさなども出現します。

後遺症の厄介な点は、気圧や天候の変化、疲労やストレスによって症状がぶり返すことです。とくに雨の日や寒い季節、体が冷えたときなどに痛みや不快感が増すと訴える方が多いです。こうした体調変化は、事故によって乱れた自律神経の働きが影響していると考えられます。

〇整体・鍼灸によるアプローチ

整体では、事故によってズレや歪みが生じた首・背骨・骨盤を整え、筋肉の緊張や神経の圧迫を和らげる施術を行います。とくに姿勢や可動域のチェックをしながら、無理のない範囲で全身のバランスを整えることで、体本来の回復力を引き出していきます。

鍼灸では、局所の筋緊張を緩めるだけでなく、全身の気血の巡りを改善し、自律神経の働きを整える効果も期待できます。たとえば、首肩の緊張を取るために、首周囲だけでなく手足のツボを使って全身のバランスをとる施術が行われます。慢性的な頭痛や疲労感、睡眠の質の改善にもつながります。

〇症状別に有効なツボ

交通事故後遺症に伴う症状に対して、自宅で刺激できる代表的なツボをご紹介します。

天柱(てんちゅう)・風池(ふうち)

首の後ろ、うなじのくぼみにあるツボ。むち打ちによる首こり、頭痛、めまい、目の疲れにも効果的。親指でじんわり押すように刺激します。

肩井(けんせい)

首と肩のちょうど中間にあるツボ。肩こり、首こり、頭の重だるさを感じる時に。中指で押すか、蒸しタオルで温めるのもおすすめです。

合谷(ごうこく)

手の親指と人差し指の骨が交わる部分のくぼみにあるツボ。首肩の痛み、頭痛、イライラ、ストレス対策に有効です。反対の手の親指でゆっくり3秒押して、3秒離す、を5回繰り返します。

太衝(たいしょう)

足の甲、親指と人差し指の間をなぞった骨の交わりにあるツボ。全身の気の巡りを整えるツボで、自律神経のバランスを取るのに役立ちます。

〇自宅でできるセルフケア

交通事故の後遺症は、日々のセルフケアで緩和しやすくなります。無理のない範囲で、以下の方法を取り入れてみましょう。

温めケア

首や肩まわりが冷えると、筋肉がこわばり痛みが悪化します。湯船にゆっくり浸かる、蒸しタオルで肩や腰を温めると、血行が促進されて痛みが和らぎます。

簡単ストレッチ

長時間の同じ姿勢は避け、1時間に1回は首をゆっくり回したり、肩を上下に動かしたりするストレッチを行いましょう。ゆったりとした動きで、呼吸を止めずに行うのがポイントです。

呼吸トレーニング

腹式呼吸を意識して行うと、副交感神経が優位になり、リラックス効果があります。ゆっくり4秒吸って、8秒かけて吐く「4-8呼吸法」もおすすめです。

〇生活リズムの見直し

不規則な生活や睡眠不足は、自律神経を乱れさせます。規則正しい生活と栄養バランスの取れた食事を心がけ、心身の負担を減らしましょう。

【まとめ】

交通事故の後遺症は、外から見えない不調が多く、本人しか分からない苦しみもあります。痛みを我慢したり放置したりすることで、慢性化し、仕事や日常生活に支障をきたすこともあります。しかし、適切なケアを受け、セルフケアを続けることで回復を促すことは可能です。

整体や鍼灸は、薬に頼らず体の本来の回復力を引き出す自然な療法として、多くの後遺症に対応できます。「なんとなく不調が続いている」「天気の悪い日は特に辛い」と感じる方は、早めのケアを心がけてください

こんにちは。訪問マッサージ担当の山本です。

ここ最近退職代行サービスが流行っているとニュースで見ました。日本人の気質的に真面目な人が多くストレスを抱えても言い出せずに溜め込んで病気になってしまう人が多い事から生まれたサービスらしいです。

そのニュースで取り上げられた会社の代表が話していましたが、一年の内このサービスを一番利用する時期はゴールデンウィーク明けらしいです。

新年度が始まって初めての大型連休や気候の変化などで身体が対応できない方が多いのではと考えています。そこで今日はストレスを対処法をまとめましたので不安のある方是非一読お願いします。

ストレス発散には、体・心・環境にアプローチする方法があります。目的や好みに合わせて組み合わせると効果的です。

【心を落ち着かせる方法】

1. 深呼吸・腹式呼吸

鼻からゆっくり吸って、口から細く長く吐く。

1日3〜5分、朝や就寝前に◎

副交感神経が優位になり、リラックス効果が得られます。

2. 瞑想・マインドフルネス

今この瞬間の呼吸や感覚に意識を向ける。

難しく考えず、「目を閉じて座るだけ」でもOK。

体を動かす方法】

3. 運動(ウォーキング、ストレッチ、ヨガなど)

軽く汗ばむ程度の運動が脳内のセロトニン分泌を促し、気分を安定させます。

4. 大きな声を出す/笑う

カラオケ、映画・お笑い鑑賞など。

笑うとNK細胞(免疫細胞)が活性化すると言われています。

【趣味やリフレッシュ系】

5. 好きなことに没頭する

音楽、読書、料理、手芸、ゲーム、絵を描くなど。

「時間を忘れる」ような行動がストレスの解消になります。

6. 自然と触れ合う

公園や緑の多い場所を歩く、森林浴。

土や木に触れるだけでも、自律神経が整いやすくなります。

【環境・生活を整える】

7. 入浴

38〜40℃のお湯に15〜20分。

疲れやストレスが和らぎ、睡眠の質も向上。

8. 香り(アロマ)

ラベンダー、オレンジスイート、ベルガモットなどは鎮静作用あり。

【外に出す】

9. 話す・吐き出す

信頼できる人に話すだけで気持ちは楽になります。

難しい場合は「ノートに書く」だけでも効果あり(ジャーナリング)。

「その日のストレスはその日のうちに手放す」が理想です。

人によって合う合わないあると思いますので何個か試してみて一番しっくりくるものを継続してやるのが良いと思います。

こんにちは。ハレノヒスタッフの鈴原です。

自分の養生と健康のために、今年から寝る前に自分に灸をしています。目の疲れ、風邪の引き始め、生理痛、花粉症など、季節や症状に合わせて使うつぼを変えますよ。実感として、灸の力は凄いなぁと思います。寝る前の癒しの時間になっています。自分を大事にすることはとても大切なことですね。

今は父にも寝る前に灸とマッサージをしていて、父の体調が良くなって来ました。血圧も下がり、脈もお腹の状態も良くなって来ましたよ。

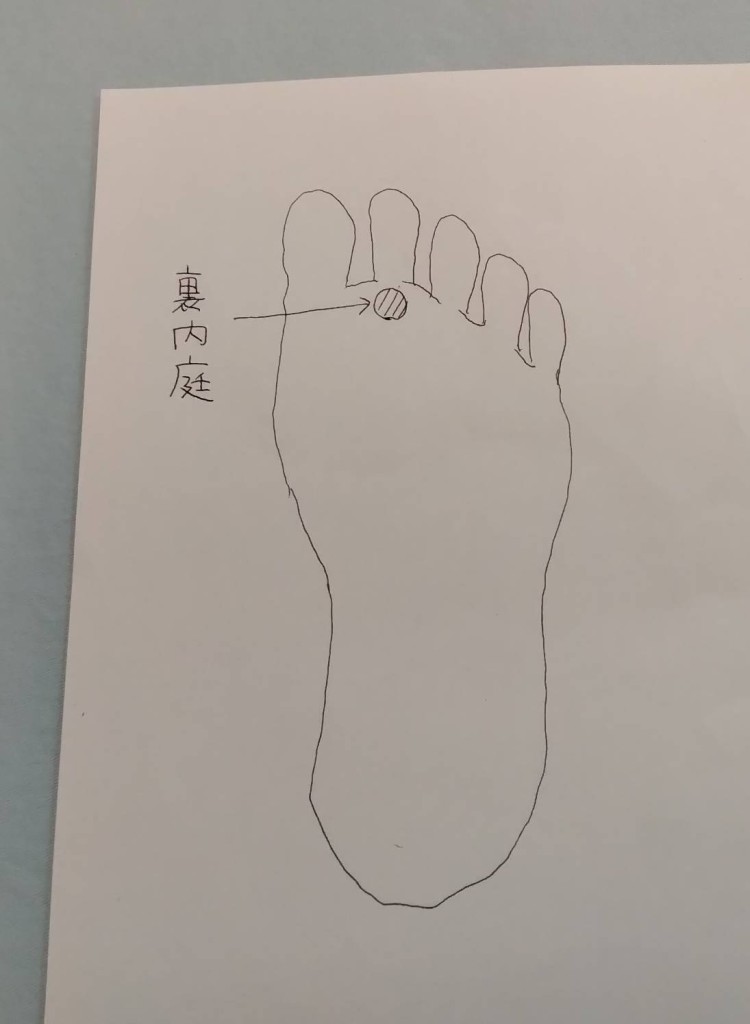

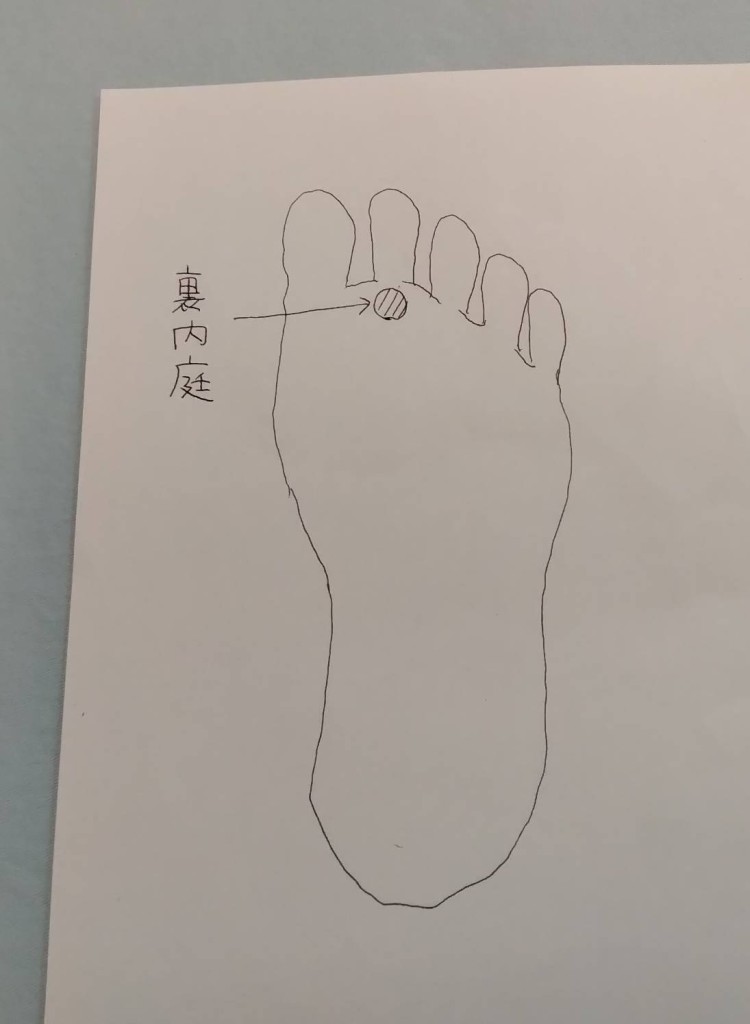

今の時期にお勧めなつぼを1つあげるとすれば、裏内定という足の裏にあるつぼです。

花粉症の方にお勧めです。食あたりにも効果があると言われています。胃腸の調子を整えてくれて、便秘にも良いそうです。私は花粉症があるのですが、ここに灸をすえておくと、症状を忘れていることが多いですよ。

こんにちは、訪問マッサージ担当の山本です。直近の3月から4月にかけて、季節の変わり目で体調を崩された患者様が多かったです。近年は温暖化の影響か、ゴールデンウィーク頃には暑い日がきている印象があるので少し気が早いですが夏に向けてお身体を整えておくといいかもしれません。

夏に向けてやっておきたい健康対策

1. 胃腸を整えておく

夏は冷たい飲み物や食べ物で胃腸が冷えやすく、体調を崩しやすい季節です。今のうちから胃腸を温めて、弱らせないようにするのが◎。

温かい食べ物・飲み物を中心に、発酵食品(味噌、納豆、ぬか漬けなど)を取り入れる

鍼灸で「脾胃(ひい)」の経絡(ツボ)を整えるのもおすすめ。

※脾経や胃経のツボは下肢に多いのでお風呂に入って身体を温めながら下肢全体をもんであげるといいです!細かい場所等分からない事があれば気軽に聞いてください。

2. 水分代謝を高める

梅雨〜夏にかけて湿気が増えるので、身体にも水分が溜まりやすいです。元々むくみやだるさが出やすい方は注意して下さい。

軽めの運動(ウォーキングやストレッチ)で汗をかく習慣をつけましょう。

利尿作用のある食材(はとむぎ、とうもろこし、きゅうりなど)を食べてトイレに行く回数を意識的に増やすのもいいかもしれません。

3. 体温調節のトレーニング

エアコンに頼りすぎると、自律神経が乱れがちになります。春〜初夏のうちに、少し汗をかく習慣をつけておくと、夏バテ予防に。

早朝や夕方に散歩したり、軽い筋トレやヨガもおすすめ。

4. 紫外線・肌対策

夏は紫外線の影響で肌がダメージを受けやすいです。ビタミン補給と保湿で、夏に備える肌作りを。緑黄色野菜(ビタミンC・Aが豊富)を積極的にとること。

睡眠の質を上げる(肌の修復に重要)

鍼灸では「美肌」目的の美容鍼も◎

5. 早寝早起きで体内リズムを整える

夏は陽の気が強くなる季節なので、生活リズムも「陽」に合わせると体調が安定します。

※簡単に言うと、身体を動かしたり、家族友人とお出かけしたりすることです。

早寝早起きを意識(遅くても23時には就寝が理想)や朝日を浴びると自律神経の調整になるので起床後カーテンをあけて伸びをするのもいいです。

整体・鍼灸での施術は豊橋市の総合治療院ハレノヒを是非お試しください。