こんにちは。

院内スタッフの長谷川育代です😊

今日は不育症の助成金についてお伝えします。

不妊治療の現場では、随時、保険制度や助成金について見直しが行われています。

少し前に不妊治療の助成金についてご紹介しましたが、妊活を続ける中で不育症の検査をする方もいらっしゃることと思います。

不育症検査についても助成金制度があり、該当するみなさまにぜひ活用していただきたいと思います。

ここでは、ハレノヒにご来院いただく多くの方がお住まいの愛知県東三河地区や静岡県の自治体についてご紹介させていただきます。

愛知県と静岡県では、対象となる検査の表現が異なっています。

お住まいの自治体に必ずお問い合わせください。

【愛知県の対象となる検査】

1.流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

2.抗ネオセルフβ₂グリコプロテインI複合体抗体検査

この2つは現時点では保険適用外ですが、有効性・安全性が確認されつつあり、将来的な保険適用を見据えて先進医療に位置づけられています。

【静岡県の対象となる検査】

流死産検体を用いた遺伝子検査(令和4年12月1日以降に実施したもの)

いずれの自治体も、こども家庭庁が定める「先進医療を実施している医療機関」で受けた場合に限り助成の対象となっています。

以下、各自治体のHPです。

豊橋市のHP

愛知県のHP(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市を除く)

静岡県のHP(静岡市と浜松市を除く)

なお、この情報は2025年11月15日現在の情報となります。

少しでもみなさまの負担が軽くなりますように。。。

こんにちは。鍼灸師の山本です。まだ㋈ですが早めに気温が変わってくる10月の対策を書いていこうと思います。

10月は季節の変わり目で、昼夜の寒暖差や空気の乾燥などが体に影響しやすい時期です。体調を崩しやすいポイントと対策をまとめます。

10月に気を付けたい体の不調と対策

1. 冷えによる不調(腰痛・肩こり・関節痛)

朝晩は気温が下がり、筋肉や関節がこわばりやすくなります。

軽いストレッチや温かい飲み物を取り入れ、首・腰・足首を冷やさないようにする。

2. 自律神経の乱れ(倦怠感・不眠・頭痛)

昼夜の寒暖差や日照時間の減少で自律神経が乱れやすくなります。

起床後に朝日を浴び、深呼吸や軽い運動でリズムを整える。入浴はぬるめのお湯でリラックス。

3. 秋の花粉・乾燥による呼吸器トラブル

ブタクサなど秋の花粉や乾燥した空気で、鼻や喉の不調が増えます。

加湿器やマスクを活用し、うがいや鼻うがいで粘膜を守る。

4. 胃腸の不調

秋の味覚や食欲の増加で食べ過ぎ、飲み過ぎになりがち。

よく噛んで食べ、消化に良い温かい料理を中心に。

5. メンタル面の不安定さ(秋うつ傾向)

日照時間の減少で気分が落ち込みやすくなります。

散歩などで体を動かし、生活リズムを一定に保つ。

鍼灸師としてのアドバイス

ツボでは、足三里(あしさんり)や三陰交(さんいんこう)が冷えや胃腸のケアにおすすめ。

体が冷え始めるこの時期からお灸を習慣にすると、免疫力アップにもつながります。

この時期はギックリ腰など急に痛みがでることも多いです。

整体・鍼灸での施術は豊橋市の総合治療治療院ハレノヒを是非お試しください。

こんにちは。総合治療院ハレノヒです。

今話題になっている、国宝という映画を観ました。歌舞伎のことは全然知らないのですが、楽しめました。歌舞伎のシーンはとても綺麗で豪華で、もっと観たいと思う位でした。人間ドラマの部分もめちゃくちゃしっかり描かれていて、しんどかったです。役者さんてすごいなぁと思いました。

これは少しネタバレになってしまうのですが、この映画では、糖尿病がわりと物語を左右していて、登場人物が糖尿病にかかって失明したり、足が壊死してしまって切断しなければならなくなったり、描写もめっちゃリアルで怖かったです。一昔前がメインの話なので、今だったら昔よりはみんな自分の身体に気を遣うし、医学の進歩だってあるので、こんな酷いことになるのはだいぶ少なくなったんじゃないのかなぁと思いました。でも、今でも年間4千人程が糖尿病が原因で失明しているそうです。

私の父も糖尿病で、ここ半年以上、寝る前にお灸とマッサージをなるべく毎日しているのですが、やってすごく変化がありました。血圧が下がってきたのと、体調が良くなったのと、食欲が出てきたことが大きかったです。最近やっと血糖値が下がり始めました。続けていきたいです。私の患者さんでも糖尿病があってお灸をすえている方がいらっしゃるんですけど、やっぱり食欲が出てきました。気力も出てきたのでとても良いです。

今でもお相撲さんなどは身体をつくる為にめちゃくちゃ食べるので、糖尿病にかかって苦しむ人がいますが、お灸を取り入れれば絶対良いのになぁと思うんです。取り入れている部屋もあるかも知れませんけど。鍼灸師にやり方とつぼを教えてもらって、仲間同士でやりあっこすれば、身体の痛い所にもすえればいいし、寿命も選手生命も絶対伸びると思うんです。

こんにちは。

総合治療院ハレノヒ、院長の有水です。

本日は野球選手の肩の障害(痛み)についての解説をします。

① リトルリーガーズショルダー(上腕骨近位骨端線障害)

好発年齢:10~15歳(成長期の投手や捕手に多い)

原因:繰り返しの投球動作で、肩の骨の成長線(骨端線)にストレスがかかる

症状:投球時の肩の痛み、ボールが投げにくい、力が入らない

検査:レントゲンで骨端線の拡大が確認できる

治癒期間:投球中止+リハビリで2〜3か月程度が目安

② 野球肩(肩腱板炎・インピンジメント症候群)

好発年齢:中学生~大学生、社会人(10代後半~30代)

原因:投球で肩の腱板や関節包が炎症を起こす。フォーム不良や過度な投球数が関与

症状:投球時や投球後の肩の前方・上方の痛み、肩が「引っかかる」ような違和感

検査:MRIで腱板損傷や炎症の確認。徒手検査(インピンジメント徴候など)も有効

治癒期間:軽症なら2〜6週間、腱板損傷があると数か月かかることもある

③ SLAP損傷(肩関節唇損傷)

好発年齢:高校生以上~社会人野球選手

原因:繰り返しの投球動作で関節唇(肩の受け皿の軟骨)が損傷

症状:肩の奥の痛み、投球時の「抜ける感じ」や不安定感、可動域の低下

検査:MRIや関節造影MRIで診断。徒手検査(O’Brienテストなど)も行われる

治癒期間:保存療法で3〜6か月、重症例は手術+半年以上のリハビリが必要

④ 投球障害肩(広義の総称)

好発年齢:小学生~プロまで幅広い

原因:肩甲骨や体幹の使い方が悪いまま投げ続けることで、筋肉・腱・関節に過負荷

症状:投球時の痛み、肩の可動域制限、球速低下

検査:MRIやエコーで炎症・損傷確認。肩甲骨の動きの評価も重要

治癒期間:軽症は数週間、反復性や重度では数か月以上

【まとめ】

小中学生に多い:リトルリーガーズショルダー

中高生〜社会人に多い:野球肩(腱板炎・インピンジメント)

高校生以上で注意:SLAP損傷(肩関節唇損傷)

いずれも「投げすぎ」「休養不足」「フォーム不良」が背景にあり、早期の対応が大切です。

【ポイント】

・早めに投球を休止して、医師の診断を受けること。のうえで、リハビリ・フォーム修正・体幹トレーニングを取り入れると再発予防につながります。

ハレノヒでも痛みの対しての施術を行っています。

一度お試し下さい。

こんにちは。総合治療院ハレノヒです。

私の患者さんで、ボランティアをされていたという方が2人おみえになるのですが、そのうちの1人の方が、こども食堂を手伝われていたというのを聞いて、豊橋にもこども食堂があることを知りました。

こども食堂は、地域の子供たちが無料、または低額で食事ができ、安心して過ごせる場所を提供する食堂のことで、私はニュースなどで見たことがある位で全然知らないので、豊橋のこども食堂を検索してみたのですが、26ヵ所もありました。こんなにたくさんあるんだ!とびっくりしました。

市民館や生涯学習センター、NPO法人などや、グループホーム、保育園、喫茶店、個人宅まで、様々な場所で活動されているようです。個人宅ってすごいです。

月一回という所が多く、所によっては週3回という所もあるようです。患者さんが手伝っていらっしゃった所は、月一回、メニューはカレーと決まっていたそうです。誰でも行けるから行ってみるといいよ、と言われました。そこでは子供と高齢の方は無料で、それ以外の方はお気持ちだそうです。お金のことは場所によっていろいろみたいです。

こども食堂が必要じゃなくなるくらいの社会になることが理想なのでしょうけど、必要とされている方がたくさんいらっしゃるのですね。

こんにちは。

総合治療院ハレノヒです。

【妊活の歩み方】 に掲載して頂きました。

妊活に取り組むすべての方へ

不妊についての情報などが掲載されてます。

URL ⇓⇓

https://ninkatsu-ayumi.com/facility/1129/

こんにちは。

訪問鍼灸マッサージ担当の鈴原です。

お金のことについてなんですけど、日本の仏教には「草木国土悉皆(しっかい)成仏」という言葉がありまして、何でも、草木や土、鉱物まで、何にでも心があり、成仏出来る、という意味らしいです。優しくて、救いがあって、私はこの考え方が大好きなんですけど、46年生きて来て、本当なのかもしれないなぁと思っています。何にでも心があるという…

で、とあるお金持ちの人がいて、その人は50年間、自分の所に来たお金「1万円札」「5千円札」「千円札」に対して、「今度帰ってくる時は、仲間をたくさん連れて帰ってくるんだよ」と言い聞かせるのを習慣にしていたそうです。そうしたら、本当にお金の仲間をたくさん連れて帰ってきたそうです。

お金に親しみと愛情を込めて「良い仲間を連れてくるんだよ~!たくさん仲間を連れてくるんだよ~!」と、お札に声をかけ続けていたら、大邸宅に住めるほどお金に困らなくなっていたそうですよ。

多分お金にも心があって、あたたかい言葉をかけてくれる人の所に戻って来たいと思うのではないでしょうか。

この話は小林正観さんの本に書いてあったことなのですが、これを知ってから、私もなるべくそうするようにしています。他にも、お財布にレシートを溜めないようにするとか、お札を揃えるとか、お札を曲げないように長財布にするとか、お金にとってお財布の中が居心地いいと思うような環境にするといいそうですよ!

こんにちは。総合治療院ハレノヒです。

早くも本格的な暑さになって来ましたね!今年もがんばってみんなで夏を乗り越えなきゃです。

目のことについてなのですが、私は現在40代後半にさしかかり、近くのものが見えづらく感じるようになり、ついに老眼の症状が出始めたのと、目の疲れがなかなか回復しなくなって来ました。

なので、毎日お風呂に入っている時に、目の周りや頭をマッサージしたり、目に関連するつぼにお灸をしたりしています。目は常に酷使しているので、これ以上悪くならないようにという目的でしています。

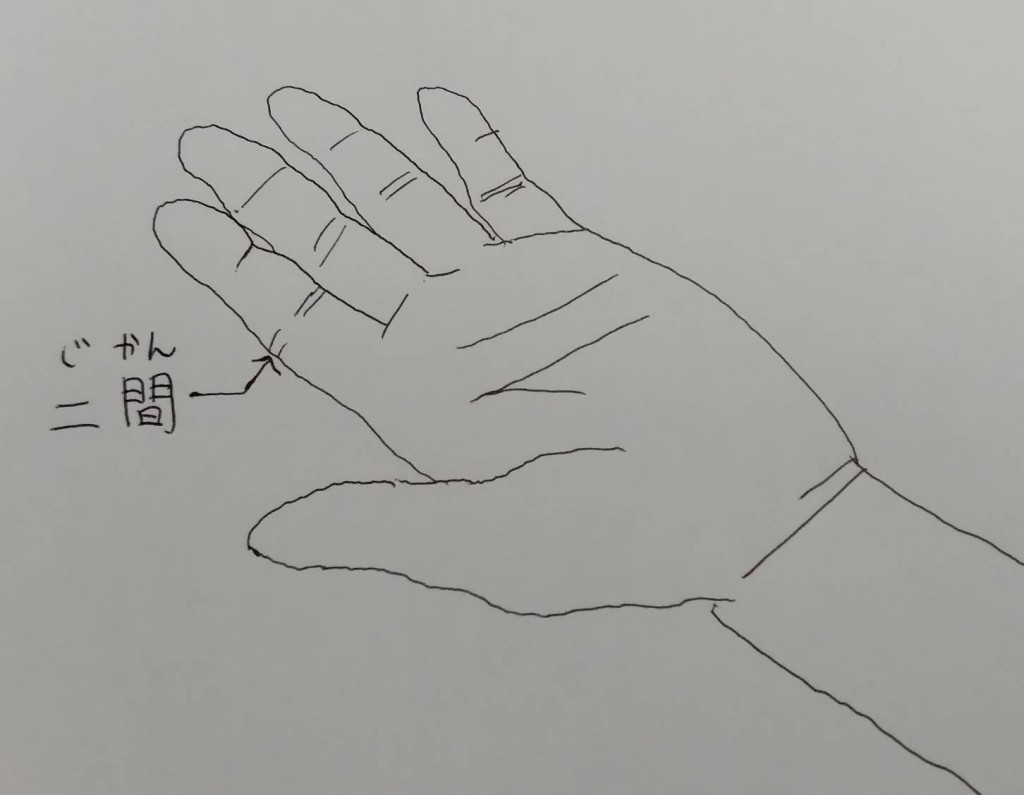

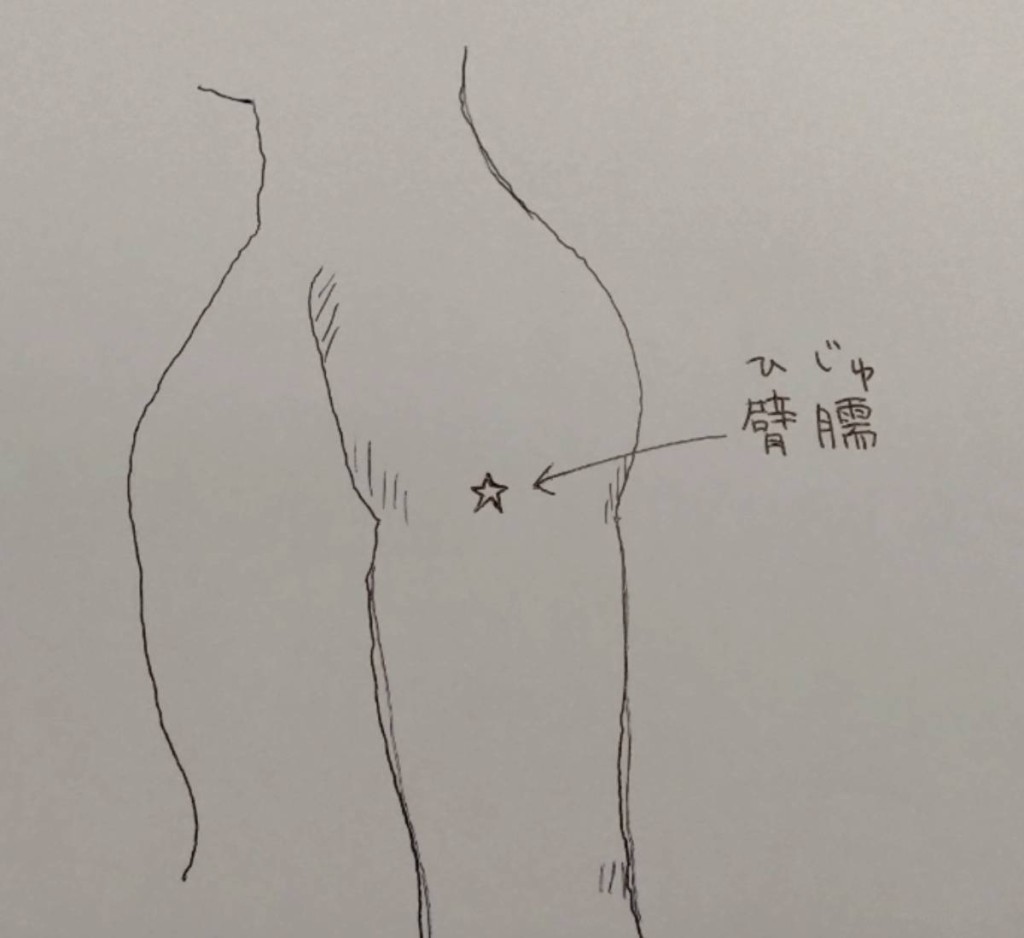

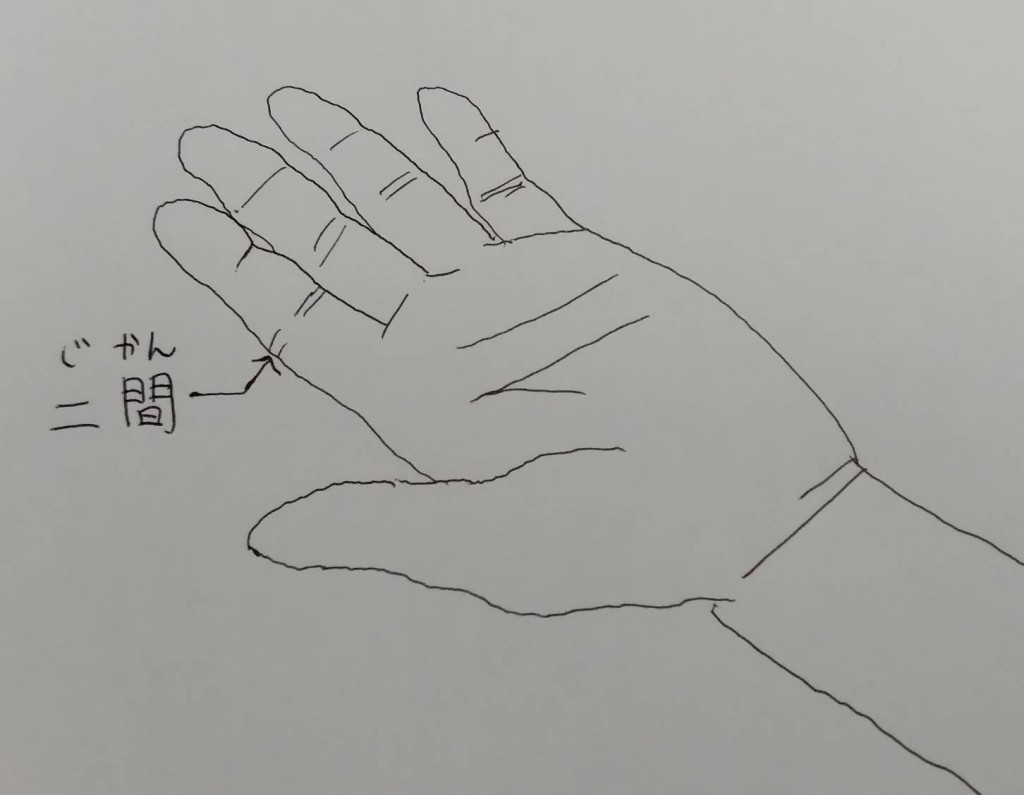

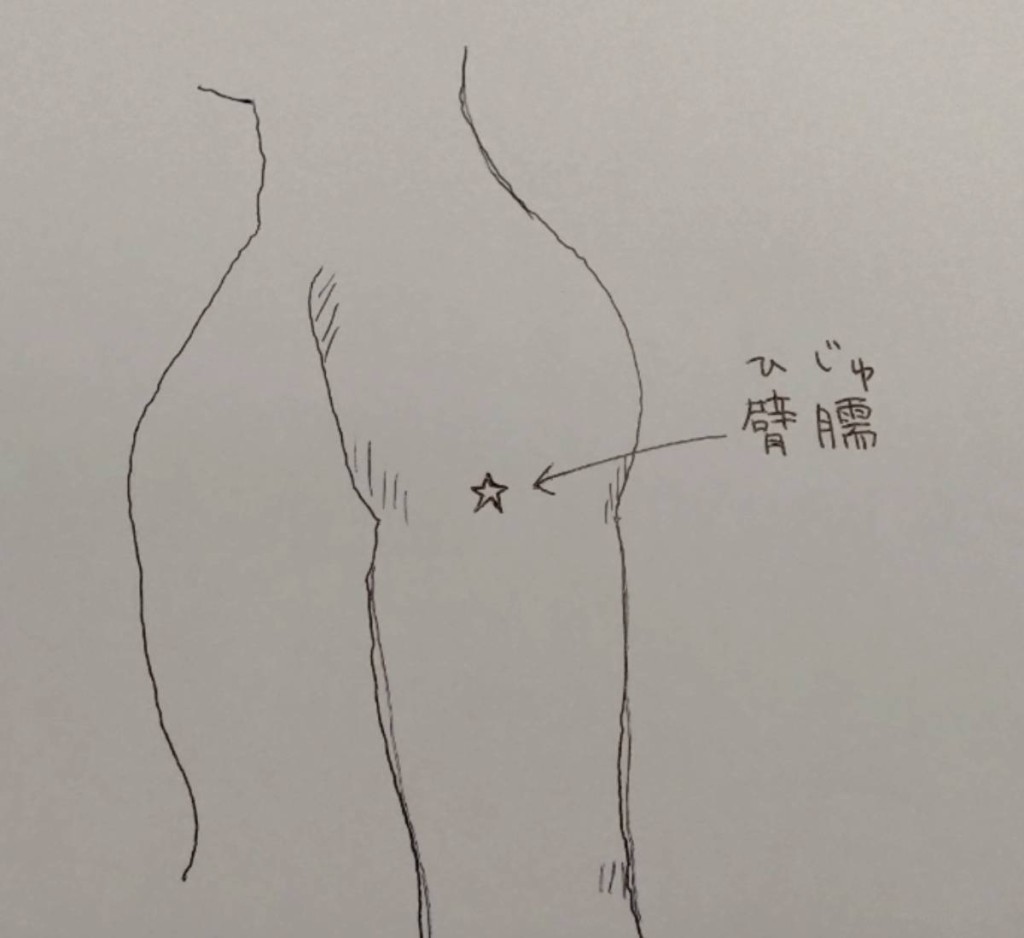

毎日、寝る前にいろいろなつぼにお灸を据えていますが、目に効くつぼを使う場合、ニ間と臂臑をよく使います。どちらも大腸経で、ニ間は人差し指の関節のすき間にあり、ものもらいや目の疲れ、片頭痛、歯痛、顔の神経痛などに効果があるとされ、臂臑は、肩の辺りのつぼで、目の疲れや肩凝り、四十肩、声のかすれなどに効果があると言われています。

臂臑は、つぼの辺りを押してみて、強く反応が出る所に印を付けて灸を据えています。お灸は、なるべくなら毎日こつこつやるのが良い気がします。私は、何も文句を言わずに働いてくれている自分の身体にお礼を言いながら灸を据えていますよ。

こんにちは。

院内スタッフの長谷川育代です😊

先日、豊橋市が実施している不妊治療の助成金についてお知らせしました。

今日は豊橋市以外のハレノヒ周辺の自治体助成金についてご紹介していきます。

ここでは簡単に分かりやすく記載しておりますので、詳細については必ず各自治体のHPをご確認ください。

《豊川市》

【対象】体外受精・顕微授精を初めて受ける方

【補助金額】上限15万円

【補助回数】1回のみ

【申請期限】治療が終了した日(妊娠判定の日、妊娠の有無は問いません)から半年後の月末まで

【申請場所】豊川市保健センター

詳細はこちら「豊川市 不妊治療費補助事業のご案内」

《田原市》

【対象】

・特定不妊治療(保険適用分の体外受精・顕微授精・胚移植)

・先進医療(タイムプラス・IMDIのみ対象)

【補助金額】1回の治療について上限15万円

【補助回数】

妻の年齢が40歳未満 通算6回

妻の年齢が40歳以上43歳未満 通算3回

【申請期限】治療が終了した日から1年以内

【申請場所】

健康課(田原市役所内)・健康課(あつみライフランド)

詳細はこちら「田原市 特定不妊治療費等の助成」

《新城市》

※今年の内容は見つけられませんでしたので、昨年の内容を掲載しておきます。必要な方は自治体にお問い合わせください。

【対象】一般不妊治療(体外受精・顕微授精・先進医療等は対象外)

【補助金額】自己負担額の2分の1以内の額で上限7万円

【申請期間】令和6年3月から令和7年2月までの自己負担額を令和7年3月21日までに申請

【申請場所】新城市健康福祉部こども家庭センター

詳細はこちら「新城市 一般不妊治療費助成事業」

《蒲郡市》

【対象】一般不妊治療および特定不妊治療(男性不妊および先進医療を含む体外受精・顕微授精)

【補助金額】

・一般不妊治療:自己負担額の2分の1以内で上限5万円

・特定不妊治療:

①保険診療範囲内 1回の治療につき自己負担額の2分の1以内で上限10万円

②保険診療範囲外 1回の治療につき自己負担額で上限30万円

【申請期限】

・一般不妊治療:令和7年3月から令和8年2月までの診療分は令和8年3月31日まで

・特定不妊治療:治療終了月が令和7年3月から令和8年2月までの診療分を令和8年3月31日まで

【申請場所】蒲郡市保健医療センター

詳細はこちら「蒲郡市保健医療センター 不妊治療費助成制度」

《湖西市》

【対象】体外受精・顕微授精・男性不妊治療

【補助金額】1回の治療につき上限10万円

【補助回数】

妻の年齢が40歳未満の場合 通算6回

妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 通算3回

【申請期限】治療終了日から90日以内

【申請場所】こども未来課子育て応援係

詳細はこちら「湖西市 特定不妊治療費補助金交付について」

※静岡県では、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用の一部を助成する制度もあります。

湖西市にお住まいの方はこの制度も適応されると思いますのでご確認ください。

詳細はこちら「静岡県不妊治療費(先進医療)助成制度のご案内」

お子様を望むみなさまの負担が少しでも軽減されること、必要な方に情報が届くことを願っています✨

情報は2025年6月20日現在のものです。

こんにちは。

院内スタッフの長谷川育代です😊

先日、去年1年間に生まれた日本人の子供の数は68万6000人余りとなり統計を取り始めて以降初めて70万人を下ったこと、また出生率は1.15となりこちらもこれまでで最も低くなっていることが話題となりました。

当院には妊活でご来院いただく方が多くいらっしゃいます。

この報道がされた時、お子様を望む方々の元に赤ちゃんが訪れてくれることは、ご本人達の望みという問題だけではなく社会全体が取り組んでいく課題なのだと感じました。

お子様を望む方々が産みやすい環境が更に整うことを願ってやみません。

今日はご存知の方も多いとは思いますが、不妊治療に取り組んでいらっしゃる方々の経済的な負担が少しでも楽になるように、自治体が実施している医療費の助成についてお知らせします。

今回は豊橋市についてご紹介。

豊橋市では「生殖補助医療治療費補助金交付」として以下の制度が実施されています。

詳細については市役所のHPをご確認いただければと思いますが、分かりやすく要点だけをここにピックアップしておきます。

【対象】体外受精や顕微授精を実施されている方

【補助金額】自己負担のうち初回の治療は15万円、2回目以降は3万円を上限に補助

【補助回数】 40歳未満 1子ごと6回 40歳以上43歳未満 1子ごと3回

【申請期限】 治療が終了した日(妊娠判定の日、妊娠の有無は問いません)から半年以内

【申請場所】 豊橋市保健所(ほいっぷ) こども保険課

(2025年6月18日現在の情報です)

以前は初回だけの補助だったと思います。

こうした制度をみても、少しずついろいろなことが改善されていっているのを感じます。

豊橋市役所HP内該当ページのリンクを貼っておきますのでそちらから詳細はご確認ください。

豊橋市役所「生殖補助医療費治療医補助金交付」

お子様を望む皆様の心身の負担が少しでも軽減されていることを祈っています。